つれづれ雑記

-

「マンション建替え法」が動き出した!―多摩川シーズンズに見る“再生型まちづくり”の新潮流

2025年11月、積水ハウス・小田急不動産・長谷工不動産などが参画する大規模再開発プロジェクト「多摩川シーズンズ」のモデルルームがオープンしました。この事業は「マンション建替え円滑化法(通称:マンション建替え法)」に基づく再開発であり、日本の... -

稲毛駅 ― 千葉市内で“海と文教”を感じる暮らしやすい街

不動産の相談を受けていると、「千葉市の中で通勤・子育て・住環境のバランスがいいエリアはどこですか?」という質問をよく受けます。その答えのひとつが、「稲毛(いなげ)」駅です。 稲毛は、千葉市稲毛区の中心に位置し、JR総武線快速が停車する利便性... -

【完売の理由を読み解く】「THE TOWER湘南辻堂」に見る“地方タワマン成功”の条件とは?

2024年5月に販売が開始されて、湘南・藤沢市に誕生する「THE TOWER湘南辻堂」が、販売開始からわずか8ヶ月で完売しました。首都圏郊外のマンション市場が供給過多だと言われる中で、なぜこのプロジェクトだけが突出した人気を得たのでしょうか。 私はこの... -

フラット35金利が2ヵ月ぶりに上昇──その小さな「変化」が意味するもの

11月4日、住宅金融支援機構が発表した2025年11月のフラット35金利。最頻金利は21年以上・融資率9割以下で年1.900%(前月比+0.010%)、20年以下では年1.510%(同+0.010%)と、いずれも2ヵ月ぶりの上昇となりました。 数字だけ見れば「わずか0.01%」... -

「オウカス リーフシティ市川」が示す、“シニアの住まい”の未来形とは

11月1日、野村不動産が手がける健康増進型・賃貸シニアレジデンス第7弾「オウカス リーフシティ市川」がオープンしました。このニュース、単なる“新しい高齢者向け住宅”の話ではありません。私たちが迎える超高齢社会の住まいのあり方を、根本から問い直す... -

【我孫子駅】都心アクセスと自然の調和が魅力。子育て・通勤・資産価値の三拍子がそろう街。

千葉県北西部に位置する「我孫子(あびこ)駅」。常磐線と成田線が交わる交通の要衝でありながら、駅周辺には緑豊かな公園や手賀沼の自然が広がり、静けさと便利さを両立した住環境が魅力の街です。 ここ数年、柏・松戸といった人気エリアの地価上昇が進む... -

住宅着工数6カ月連続減少──数字の裏に見える「生活者心理」と「住宅市場の転換点」

2025年9月の新設住宅着工戸数が6カ月連続で減少しました。国土交通省の統計によれば、前年同月比で7.3%のマイナス。持家・貸家・分譲住宅すべての部門で減少し、特にマンションでは20%減という大幅な落ち込みを見せています。 このニュースを、単なる「... -

【アップサイクル革命】コーヒーかすがクラフトビールに生まれ変わる――「梅田木立」に見る未来の街づくりと企業ブランディング戦略

クラフトビールというのは、単なる嗜好品ではなく、その土地や人の「思想」を映す鏡だと思う。私自身、市原市で友人と一緒に株式会社ICHIHARA CONNECTIONを立ち上げ、「ICHIHARA ALE」という地域発のクラフトビールを手がけている。乾杯をきっかけに、地域... -

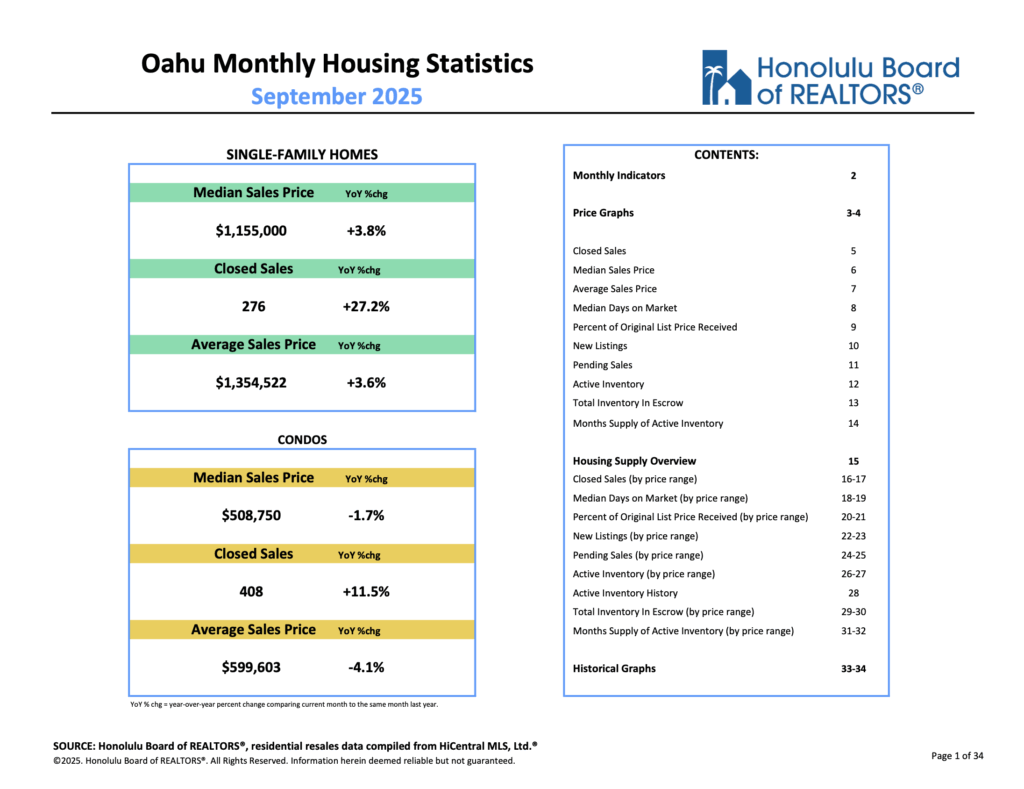

2025年9月ハワイ・オアフ島 不動産マーケット

〜一戸建てが27%増、勢いを取り戻すハワイ市場〜 2025年9月のオアフ島の住宅市場は、予想以上の回復基調を見せています。シングルファミリーホーム(一戸建て)の販売件数は前年同月比で27.2%増となり、276件に達しました。コンドミニアム(集合住宅)も11... -

柏の葉キャンパス駅|未来志向のまちづくりと自然の共存が進む“次世代スマートシティ”

今回は、私が個人的にも注目している「柏の葉キャンパス駅(かしわのはキャンパス)」について、不動産購入を検討している方に向けて、まちの魅力と暮らしやすさをじっくり解説します。 【研究都市 × 緑豊かな街並み —— “未来と自然”が共存する駅】 柏の葉...