目次

1. 労働保険とは

- 労働保険とは、

「労災保険(労働者災害補償保険)」 と 「雇用保険」 をまとめた呼び方です。 - 法人・個人事業主を問わず、労働者を1人でも雇っている事業主は必ず加入が必要です。

それぞれの役割

- 労災保険

仕事中や通勤中にケガや病気になった場合、または死亡した場合に、治療費や休業補償などを行う制度です。

→ 保険料は全額会社負担(従業員の給与からは引かれません)。 - 雇用保険

従業員が失業したときや、育児休業中などに生活の安定や再就職を支援するために給付が行われる制度です。

→ 保険料は会社と従業員で分担します。

納付の時期

- 労働保険料(労災+雇用保険料)は毎年6~7月に申告・納付します。

- 給与計算時は、雇用保険料の従業員負担分を毎月給与から差し引きます。

2. 被保険者(雇用保険に加入する人)

雇用保険の「被保険者」とは、その制度の対象として保険に加入している従業員のことです。

① 原則加入となる人

- 雇用保険の適用事業所で働く労働者は、原則として全員が対象になります。

- パートタイマーやアルバイトでも、次の両方を満たす場合は加入が必要です。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 31日以上雇用される見込みがある

② 加入できない人

- 会社の役員

- 事業主と同居している親族(例:家族経営で同居している配偶者)

- ※ただし、65歳以上の人も平成29年1月以降は加入対象となりました。

(平成31年度までは保険料免除がありましたが、現在は免除なし)

③ パートタイマーの扱い(目安)

| 週の労働時間 | 加入する保険 |

|---|---|

| 20時間以上 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |

| 20時間未満 | 労災保険のみ |

3. 保険料の計算方法

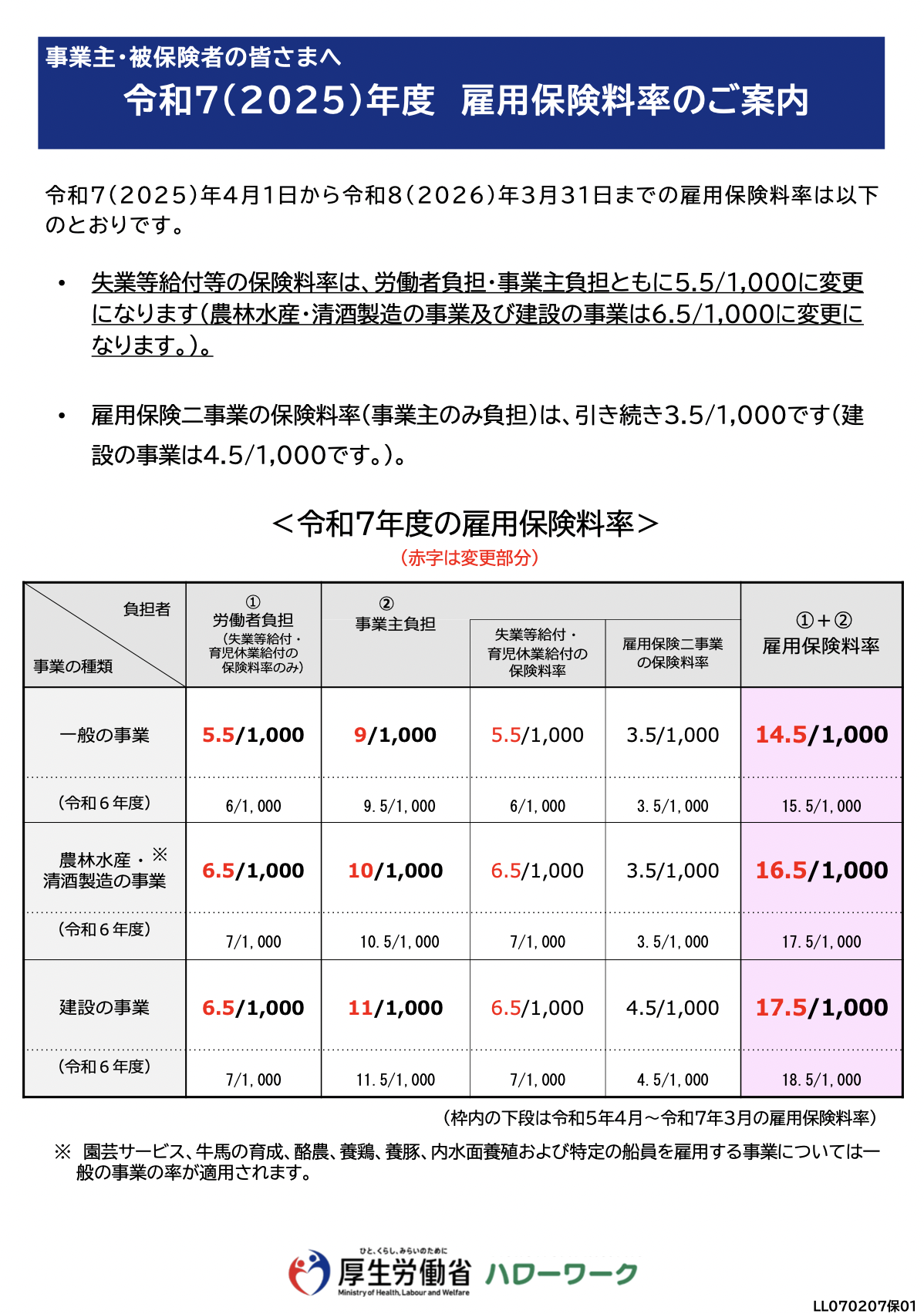

- 計算式:従業員の毎月の給与(※通勤手当など非課税分も含む) × 雇用保険料率

- 健康保険や厚生年金と違い、「標準報酬月額」という固定額はありません。

- 毎月の給与額に応じて、その都度計算します。

ポイント

- 対象となる給与は「労働の対価として支払うすべての金額」。

→ 基本給、残業代、通勤手当、役職手当、各種手当が含まれます。 - 計算した従業員負担分は給与から天引きし、会社負担分と合わせて納付します。

実務メモ(新人さん向け)

- 給与計算時の注意点:雇用保険料は毎月変動します。残業代や手当が増えると保険料も増えます。

- 加入条件の確認:新入社員やパート採用時には「週20時間以上」「31日以上雇用見込み」の有無を必ず確認してください。

- 納付の時期:6~7月の「年度更新」時に前年度の確定精算と当年度の概算納付を行います。

雇用保険加入フローチャート

┌────────────────────┐

│ 新規採用者の雇用条件を確認する │

└─────────┬──────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ 週の所定労働時間は20時間以上か? │

└─────┬────────────┘

│はい

▼

┌──────────── ───┐

│ 31日以上の雇用見込みはあるか? │

└─────┬───── ────┘

│はい

▼

┌──────── ───────────┐

│ 雇用保険の「被保険者」として加入手続き│

│ → ハローワークへ資格取得届を提出 │

└──────── ───────────┘

▲

│いいえ

│

▼

┌───── ────────────┐

│ 雇用保険加入対象外(労災保険のみ) │

└──────── ─────────┘

<補足>

※会社役員や同居親族は原則対象外

※65歳以上でも平成29年1月以降は加入対象

参考になる本としては、以下の書籍は図解も多くておすすめです。

その他の経理総務実務の基本マニュアルも併せてご確認ください。